地域連携型教育プラットフォームを目指して

スマイルファクトリーでの地域連携

-

1公教育との連携

スマイルファクトリーは、池田市と連携した公設民営のフリースクールです。「NPO連携教育相談事業」を行政からの業務委託として受託し、池田市民は月謝がかからずに通うことができます(一部実費は自己負担)。教育センターが所管課となり、各小中学校との連携を担っています。

池田市内の小中学校は、スマイルファクトリーへ通所した日数を原籍校の出席日数としてカウントします。スマイルファクトリーへ通うことを「学校へ通っている」とみなし、不登校数調査などで不登校児にカウントしない学校もあります。

学校への不信感から不登校になる家庭もあることから、通所の申し込みがあった場合、教育センターと情報共有はしますが直接学校へ連絡をいれることはしません。教育センターは、特に初動期において学校とスマイルファクトリーを適切なタイミングで繋ぐ役割をします。学校と連携するのに問題がないケースでは、家庭の承諾を得た上で児童生徒の情報を学校と共有します。その他、市内の学校の集まる「いじめ・不登校問題対策会議」へ参加したり、適宜関係機関とのケース会議を持ったりしながら連携を図っています。

スマイルファクトリーの所在する地域の小中学校、ほそごう学園は学区のない特認校であり、スマイルファクトリーに通う小中学生にもこちらを原籍校とする者が多くいます。ほそごう学園とは毎月ミーティングを行う他、学校運営協議会にも参加しています。 -

2地域との連携

スマイルファクトリーがある旧伏尾台小学校は、池田市の伏尾台地区にあります。伏尾台は昭和40年代に開発された日本でも最初期のベットタウンです。伊丹空港も車で20分ほどと近いことから、開発当初は空港関係者や大企業づとめの方の一次取得が多く、最盛期は人口5,000人を超える賑わいを見せていました。ここ何年かは二世世代の流出が続き、人口も3,500人を切るようになってきました。

教育に力を入れる池田市では、教育活動の再編と地域の活性化のため、2015年4月には隣接地域の細川小学校と伏尾台小学校を合併し細郷小学校に改編しました。2017年には学区がなく地域との連携を重視した特認校となり、さらに2018年には、細郷中学校と合併し、義務教育学校(小中一貫校)のほそごう学園となりました。地域の教育体制が改編される中、2016年4月にスマイルファクトリーは拠点をそれまでの山の家から旧伏尾台小学校へ移転しました。

NPO法人トイボックスのまちづくりセクションが伏尾台地域の活性化のお手伝いをしていたこともあり、当初から地域の方々に暖かく迎えてもらいました。「勝手に応援団」は校舎敷地内の清掃やイベントの手伝いをしてくれる地域ボランティアグループで、芋掘りなどの体験学習の機会を提供してもらったり、文化祭の模擬店出店のお手伝いをしていただいたりしています。

またスマイルファクトリーでは、地域雇用の創出、地域の高齢人材の活用にも取り組んでおり、伏尾台地域の方々をパートタイム雇用し、校内のカフェスタッフやスクールバスのドライバーとして活躍してもらっています。

その他にも、先生として授業を受け持ってもらったり、観光農園と年間を通じた業務提携を行い体験型学習の場を確保したりなどの活動を行い、地域内連携を深めています。

地域内での「多様な教育の場」づくり

前述のとおり池田市伏尾台地域には、義務教育学校・特認校のほそごう学園と、学校復帰を前提としない公設民営のフリースクール、スマイルファクトリーがあり、どちらにも池田市内全域から自由に通うことができます。

子ども達が無理なく通える範囲に学びの場の選択肢があることはとても重要です。集団が苦手だとか、ゆっくりとしたペースで学びたい子にとって、少人数や個別で学習を進められるスマイルファクトリーという選択肢があることはとても重要です。

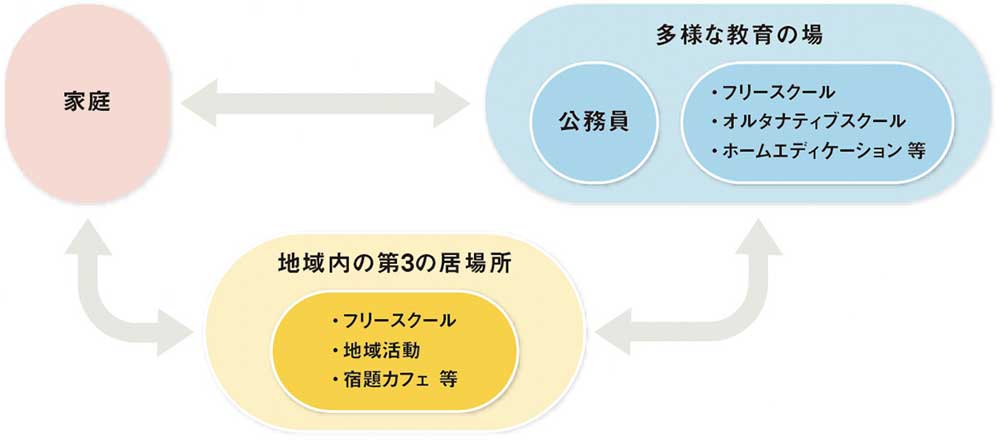

従来フリースクールは、家庭でも学校でもない「第3の居場所」として位置づけられてきました。しかし、教育機会確保法の精神に基づく「多様な教育の場」という考え方に基づけば、フリースクールやオルタナティブスクール、ホームデュケーション等は、今後、公教育とともに多様な教育の場を担う役割を果たしていくべきだと思います。

家庭と、公教育とフリースクール等からなる「多様な教育の場」と、地域活動等の「第3の居場所」が地域内にあり、生活スタイルや本人の特性にあわせこれらを使い分けることができる地域づくりが求められています。

地域内の様々な「多様な教育の場」、「第3の居場所」の構築の仕方

1自治体による「多様な教育の場」構築手順

-

STEP1

民間活動の発掘・支援・育成

子どものケースなどを通じて、NPOや地域団体の居場所づくりや学習支援の活動実態を行政が把握する。教育担当だけでなく政策や行革担当が把握することが望ましい。助成制度や出席認定などで行政が支援しゆるやかな連携を始める。団体の評価基準をどう作るかが課題。

-

STEP2

官民連携による多様な教育の場づくり

居場所づくりや学習支援、生活習慣の獲得などの事業を民間のフリースクール等に業務委託する方式。すでに事業を行っている民間の活動に対し、公的な位置づけをすることになるため、フリースクールにとっては活動の制限がかかる場合がある。学習指導要領の解釈など柔軟な事業運営が必要。

-

STEP3

自治体による直接設置

新たな学びの選択肢としてのスクール、公民連携スクールなどの事業を行政が立ち上げ、事業者を募集する形式。学習指導要領に沿ったカリキュラムが組みやすい一方で、一条校ではない学校を自治体が直接立ち上げるため、学校教育法17条に抵触するおそれがある、コストが高い、などの課題もある。